Prävention statt Reparatur

Vorsorge im Fokus: In Österreich kommen Menschen im Schnitt auf 57 gesunde Lebensjahre, in Schweden sind es 73 Jahre. Welche Maßnahmen braucht das heimische Gesundheitssystem, um die Anzahl gesunder Jahre zu erhöhen? Wie kommen wir von einer Reparatur- zu einer Vorsorgemedizin? Und welchen Beitrag kann der Einsatz digitaler Technologien wie KI in der Vorsorge leisten? Eine hochkarätige Runde diskutierte bei uns am Roundtable.

Prävention ist in der Politik klar unterrepräsentiert. Teilen Sie den Befund?

Kornhäusl

Prävention und Vorsorge spielen in politischen Debatten sicher nicht die Rolle, die sie spielen sollten. Das muss ich leider bestätigen. Zugespitzt formuliert sage ich immer: Wir sind Weltmeister im Helfen und Heilen. Ohne Zweifel sind wir stark in der therapeutisch-kurativen Medizin. Ich staune selbst, welche Fortschritte in meinem Fachgebiet, der Inneren Medizin, in den vergangenen 20 Jahren gelungen sind. Gleichzeitig gehören wir zu den Schlusslichtern, wenn es um Prävention und die gesunden Lebensjahre geht, also die Jahre, die Menschen ohne körperliche Einschränkungen verbringen. Bei Statistiken muss man zwar immer ein bisschen vorsichtig sein, da der gelernte Österreicher die Frage nach seinem Wohlbefinden selten mit „sehr gut“ beantwortet, aber nichtsdestotrotz – es ist klar, dass wir noch viel tun müssen, um in diesem Bereich besser zu werden.

Konkret in der Steiermark?

Kornhäusl

In der Steiermark haben wir eine Reihe von Präventionsprojekten, sowohl im körperlichen als auch im psychischen Bereich – wie etwa „Styria Vitalis – Gesundheit für die Steiermark!“, die „Bewegungsrevolution“ für mehr Bewegung im Alltag oder – ganz aktuell – Hometreatment, das neue Angebot für psychiatrische Betreuung zuhause für Kinder und Jugendliche. Gerade der psychische Bereich liegt mir persönlich sehr am Herzen – hier rollt eine Welle auf uns zu. Wir haben in der Prävention sicher noch einen weiten Weg zu gehen, daher bin ich mit allen Partnern im Austausch, ob ÖGK, Bund oder die anderen Bundesländer. Ganz besonders versuche ich auf die Bundesebene einzuwirken. Denn jeder Euro, den wir heute in Prävention investieren, kommt um ein Vielfaches zurück. Zudem heißt es mittlerweile österreichische Gesundheitskasse und nicht mehr Gebietskrankenkasse. Das ist schon in der Begrifflichkeit ein großer Unterschied.

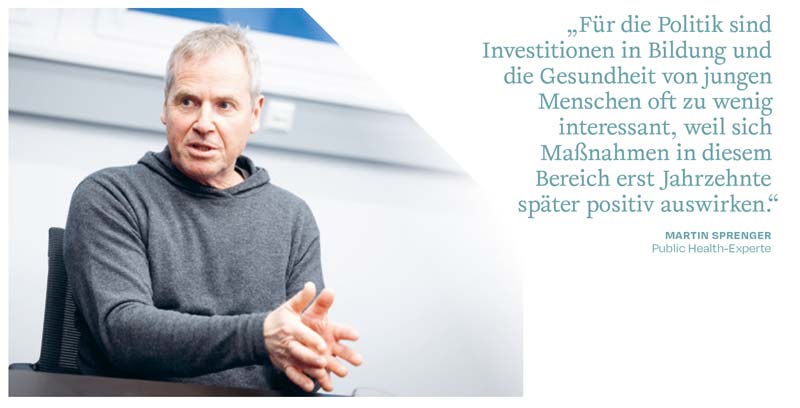

Sprenger

Für die Berechnung der gesunden Lebensjahre gibt es unterschiedliche Methoden. Aber bei allen liegt Österreich bestenfalls im Mittelfeld, eher im unteren Mittelfeld – für eines der reicheren Länder der EU nicht unbedingt ein Ruhmesblatt. Vor allem skandinavische, aber auch südeuropäische Länder liegen hier vorne. Die Kriterien sind das subjektive Gesundheitsbefinden, die Häufigkeit von chronischen Erkrankungen sowie Aktivitäten des täglichen Lebens – also wie autonom ist man noch? Hier schneidet Österreich im Vergleich eher schlecht ab. Wenn wir viele gesunde Lebensjahre generieren wollen, müssen wir früh beginnen – in den ersten Lebensjahren, beim gesunden Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Für die Politik ist das oft zu wenig interessant, weil sich Maß-nahmen in diesem Bereich erst 50, 60 Jahre später positiv auswirken. Trotzdem gilt: Diese frühen Investitionen spart sich eine Gesellschaft später in der Versorgung, Pflege und Betreuung ein. Man hätte die zehn österreichischen Gesundheitsziele in den 70er- oder 80er-Jahren entwickeln und konsequent umsetzen müssen – oder dem ehemaligen Gesundheitsminister Michael Außerwinkler Anfang der 90er-Jahre folgen müssen. Dieser wollte damals eine Tabakprävention wie in anderen europäischen Ländern. Leider konnte er sich politisch nicht durchsetzen. Man kann sich ausrechnen, was es der Bevölkerung an gesunden Lebensjahren gebracht hätte, wenn unsere Gesundheitspolitik damals bei diesem Thema mit anderen Ländern Europas mitgegangen wäre. Wir waren nicht über 20 Jahre lang Schusslicht in der Tabakprävention in Europa gewesen und hätten viel an Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen verhindern können. Die anhaltend hohe Raucherquote ist auch mit ein Grund dafür, warum wir heute bei den gesunden Lebensjahren so schlecht dastehen.

Was können wir heute tun?

Sprenger

In den nächsten Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Pension. Daraus resultiert ein erheblicher Versorgungs-, Betreuungs- und Pflegebedarf. Die spannende Frage ist nun, was wir für diese Generation präventiv bzw. gesundheitsförderlich noch leisten können – für deren restliche 20 oder 30 Lebensjahre? Zudem werden die Einzahler jetzt zu Geldempfängern, das heißt, wir bekommen auch ein Finanzierungsproblem. Auch Ärztinnen und Ärzte bzw. Pflegepersonal gehen in Pension. Die Gesundheitspolitik wird sich etwas einfallen lassen müssen, um das zu moderieren und den anfallenden Versorgungs-, Betreuungs- und Pflegebedarf, aber auch den Generationenwechsel und den Finanzbedarf bewältigen zu können.

Welche Rolle spielen Apotheken im Bereich Vorsorge und Prävention?

Fuchsbichler

Eine ganz wichtige Rolle – allerdings mit Luft nach oben. Das heißt, Apotheken haben schon heute eine wichtige Funktion im Bereich Prävention, aber wir könnten noch wesentlich mehr tun, wenn wir die gesetzlichen Möglichkeiten dazu hätten. Denn Prävention in unserem Bereich ist meist eine private Angelegenheit – das heißt, Menschen müssen präventive Leistungen in der Apotheke wie Testungen oder Medikationsanalysen selbst finanzieren. Ein System, das einer Zwei-Klassen-Medizin Vorschub leistet – weil man damit einer Bevölkerungsschicht, die sich das nicht leisten kann, wichtige Leistungen vorenthält. Hier sollten wir uns um Lösungen bemühen und das Potenzial, das Apotheken im Bereich Prävention bieten, auch ausschöpfen. Schließlich sind wir Apotheken häufig die Eintrittspforte ins Haus der Gesundheit – wir bieten eine flächendeckende niederschwellige Versorgung an, sind praktisch rund um die Uhr erreichbar und haben die Möglichkeit, Leistungen direkt am Point of Care anzubieten.

Welche Leistungen wären das beispielsweise?

Fuchsbichler

Soeben haben wir im Rahmen einer Aktion Testungen des Vitamin-D-Spiegels durchgeführt – zu einem Aktionspreis. Der Erfolg der Initiative bestätigt, dass die Nachfrage nach niederschwelligen Angeboten da ist. Für das heurige Jahr planen wir, HbA1c-Messungen anzubieten, also den Langzeitzuckerspiegel in Apotheken testen zu lassen – idealerweise kostenlos. Dafür sind wir in Gesprächen mit dem Gesundheitslandesrat. Wir sind der ideale Ort für solche Testungen – und könnten damit auch Ärzte entlasten. Die Ergebnisse werden dann auch mit dem jeweiligen Arzt besprochen – wir setzen auf Zusammenarbeit und wollen alle Player zusammenbringen für einen wechselseitigen Nutzen. Ich hoffe, die Finanzierung gelingt, um die Kosten für die Apotheken zu decken. Es wäre ein Investment, das Sinn macht, weil wir auf diese Weise nicht erkannte Diabetiker entdecken und dazu beitragen könnten, die Kosten durch die Spätfolgen von Diabetes zu vermeiden. Was wir noch anbieten können: Medikationsanalysen, die Mehr- und Dauerverordnungen kontrollieren – an einem Punkt, wo sich viele Stränge des Gesundheitssystems verknüpfen, weil sich bei uns ärztliche Verschreibungen und all das, was sich die Patientin bzw. der Patient selbst noch kauft, an einem Ort zusammenkommt. In der Apotheke können wir das alles überblicken und mit dem Kunden besprechen.

Die Patienten- und Pflegeombudschaft dient vorwiegend als Beschwerdeeinrichtung. Welche Beschwerden gibt es im Bereich Prävention?Wlattnig

Ganz unterschiedliche. Uns erreichen etwa Beschwerden von Menschen, die zu lange auf einen Vorsorgetermin warten und vermuten, dass jemand anderes – etwa weil er zusatzversichert ist oder privat bezahlt – früher einen Termin bekommt. Oder wenn von Ärzten plötzlich Honorare für Leistungen verlangt werden, die es früher nicht gab – beispielsweise von Hautärzten für die Muttermalvorsorge. Oder generell, dass es immer schwieriger wird, in einem absehbaren Zeitraum Erst-Termine zu bekommen. Auch das fällt in den Bereich von Vorsorge und Prävention.

Wo sollte man ansetzen?

Wlattnig

Generell ist unser Gesundheitssystem gut erreichbar für Menschen, die ein akutes Problem haben, aber in der Vorsorge ist das zu wenig der Fall. Das hängt auch mit der zu geringen Honorierung von Vorsorgeuntersuchungen zusammen. Das bestätigen auch Ärzte immer wieder. Daher müssen wir schauen, dass wir das System in diese Richtung nachjustieren. Ein weiterer wichtiger Punkt: Wir wissen seit der jüngsten „Health Literacy“-Studie, dass die Gesundheitskompetenz in Österreich massiv unterentwickelt ist. Die Menschen interessieren sich zwar für ihre Gesundheit, aber sie können Informationen oft nicht richtig einordnen. Gerade Informationen, die sie von Ärzten erhalten, nehmen sie nicht richtig auf oder trauen sich nicht nachzufragen. Ein Grund dafür liegt natürlich in der begrenzten Zeit für Gespräche. Wenn wir die Gesundheitskompetenz steigern, stärken wir auch die Prävention.

Welchen Beitrag kann Digitalisierung für mehr Vorsorge und Prävention leisten?

Kramer

Generell müssen wir in der Debatte zwischen Maß-nahmen in der Primär- und Sekundärprävention unterscheiden. Klar, wir müssen junge Menschen begeistern, sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren, nicht zu rauchen etc. Das sind aber Maßnahmen, die unmittelbar für die ältere Generation und die akute Situation, in der sich unser Gesundheitssystem befindet, zu spät kommen – dafür braucht es Maßnahmen der Sekundärprävention. Das sage ich auch aus persönlicher Erfahrung: Meinen 70-jährigen Vater konnte ich nicht mehr darüber aufklären, welche Ernährung für ihn gesünder ist und welche nicht – das kam leider zu spät.

Was kann Predicting Health leisten?

Kramer

Predicting Health wurde ursprünglich aus den steirischen Krankenanstalten heraus entwickelt und ermöglicht KI-basierte Risikoprognosen für Patientinnen und Patienten. Damit unterstützen wir medizinisches Personal dabei, potenzielle Komplikationen wie Delir, Stürze, Schluckstörungen oder Mangelernährung frühzeitig zu erkennen. Unsere Software ist bereits in zwölf Krankenhäusern im Einsatz und hilft, Komplikationen zu vermeiden, die hohe Kosten und enormen Arbeitsaufwand verursachen. Der klinische Alltag ist sehr hektisch – es gibt eine Vielzahl von Patienten pro Tag zu behandeln und dann passiert es einfach, dass man gewisse Risiken übersieht. Hier greifen unsere Algorithmen gleichsam als zweites Netz. Wir können das Tool mittlerweile auch zur Risikoabschätzung für Herzinfarkt oder Schlaganfall einsetzen, künftig auch bei Diabetes oder Demenz-Risiko. KI kann hier helfen, Patienten zu identifizieren, die ein erhöhtes Risiko haben. Unsere Erfolgsquoten sind hoch. Wir haben beispielsweise auf der Traumatologie der Barmherzigen Schwestern in Ried die Delir-Inzidenz um 85 Prozent reduziert. Wichtig zu betonen: Predicting Health ist ein Entscheidungsunterstützungssystem. Das heißt, es zeigt nur Risiken auf. Wenn das System anschlägt, etwa bei Delir, wird ein Facharzt hinzugezogen, der sich den Fall anschaut und Maßnahmen anordnet – nach seiner persönlichen Einschätzung. Also nicht die Software bestimmt über die Maßnahmen, sondern sie weist nur auf das Risiko hin – die Letztentscheidung fällt immer der Mensch.

Kornhäusl

Sturzprophylaxe, Demenz oder Polypharmazie – das geht alles in Richtung Prävention für ältere Menschen. Ein sehr wichtiges Thema, wie ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht. In der Steiermark werden wir zwischen 2003 und 2035 einen Anstieg bei den über 65-Jährigen um knapp 80 Prozent erleben. Was das in Hinblick auf Demenzentwicklung, Sturz, Diabetes, Osteoporose etc. bedeutet, kann man sich vorstellen. Das wird ganz stark Niederschlag in unserem Gesundheitswesen finden, was Versorgung und Kosten anbelangt. Wir werden auf der einen Seite älter, zum Glück, und müssen uns aber die Frage stellen: Wie können wir gesund älter werden? Die oft spannende Frage im Bereich Prävention: Wann macht es Sinn, mit Verboten zu arbeiten – und wann braucht es eher Gebote bzw. Angebote? Die Zahlen belegen glasklar, dass sich ein Rauchverbot nachhaltig positiv auswirkt. Aber es gibt Bereiche, wo man sehr gut mit freiwilligen Angeboten arbeiten kann. Die Aktion „Dry January“ ist so ein Beispiel. Großartig, wie viele Menschen den Monat Jänner mittlerweile für Alkoholfasten nutzen und bedenklich, dass wir „gute Ausreden“ brauchen, wenn man der Umgebung sagen will, dass man keinen Alkohol trinken möchte. Daher bin ich überzeugt, dass man in der Politik durchaus steuernd wirken kann. Ein gutes Beispiel ist auch die Bewegungsrevolution, die wir ins Leben gerufen haben, um die Steirerinnen und Steirer zu mehr Bewegung zu animieren. Da ist ein richtiger Hype entstanden.

Kramer

Anreize zu schaffen, um das eigene Verhalten zu reflektieren bzw. zu ändern, sind zweifellos wichtig. Ein gesunder Lebensstil schadet nie. Bei der älteren Generation sind die Erfolge, die damit erzielt werden, natürlich geringer als in jungen Jahren. Deswegen braucht es bei den Baby-Boomern eben diese Sekundärprävention. Wenn jemand ein Hochrisiko für Diabetes hat, ist es leider unwahrscheinlich, die Krankheit gänzlich zu vermeiden, und wir müssen schauen, wie wir die Menschen in der Medikation gut einstellen.

Fuchsbichler

Daher ist es so wichtig, frühzeitig herauszufinden, ob ein Risiko besteht. Denn gewisse Veränderungen spürt man nicht – und wenn sich Symptome ankündigen, ist es schon zu spät für Prophylaxe.

Sprenger

Wir haben rund 600.000 bis 800.000 Diabetiker in Österreich – genau wissen wir es nicht. Daher sollte es Maßnahmen geben, die die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass jemand Typ2-Diabetes in seinem Leben entwickelt. Hier gibt es die Möglichkeit, auf der Verhaltensebene zu agieren, also zu sagen: „Leute, bewegt euch mehr und esst’s was G’scheit’s!“ Oder auf der Verhältnisebene, indem man die Rahmenbedingungen verändert, dass sich Menschen mehr bewegen und gesünder ernähren können. Der Staat sorgt für Regelungen, die es unwahrscheinlicher machen, dass Menschen gesundheitsschädigendes Verhalten zeigen. Manchmal mit Verboten, Altersbeschränkungen oder Preissteigerungen wie beim Rauchen, oder Alkohol. Manchmal mit gesundheitsfördernden Rahmenbedingungen. Wenn wir wollen, dass mehr Rad gefahren wird, dann müssen wir Radwege bauen. Und wenn wir wollen, dass sich die Kinder gut ernähren, dann muss die Verpflegung in den Schulen und Kindergärten dementsprechend sein. Und vieles mehr. Das heißt, die Verhältnisse zu ändern, ist meist viel effektiver als nur auf der Verhaltensebene anzusetzen. Bei den Babyboomern wäre nun die spannende Frage: Welche Präventionsstrategien auf der Verhältnisebene und auf der Verhaltensebene wären für diese ideal? Was machen wir, damit Seniorinnen und Senioren möglichst aktiv, möglichst lange gesund und selbstständig bleiben? Allein auf Vorsorgeuntersuchungen zu setzen ist da viel zu wenig. Für diese geben wir zwar 170 Millionen Euro im Jahr aus – aber allzu viele gesunde Lebensjahre erzielen wir damit nicht. Das liegt daran, dass sich die medizinische Versorgung generell auf einem hohen Niveau befindet und Vorsorgeuntersuchung keinen herausragenden Zusatznutzen stiften. Daher empfehle ich: Stecken wir das Geld lieber in Kinderkrippen, Kindergärten und Volksschulen und investieren wir in die Bildung und Bewegung von Kindern. So könnten wir viel mehr Wirkung erzielen.

Wlattnig

Ich glaube, wir brauchen beide Stoßrichtungen. Wir müssen sowohl bei den Jungen ansetzen und Bewusstsein schaffen für gesunde Ernährung und Bewegung und dabei auch Familien begleiten, wo es am Bewusstsein mangelt. Aber genauso müssen wir für die Älteren Angebote schaffen. Da gäbe es ganz viel, das man machen könnte – auch wenn gewisse Gewohnheiten im Alter schwer zu ändern sind. Viele Ältere fühlen sich abgehängt von der Gesellschaft. Daher braucht es wohnortnahe Unterstützung in der Gemeinde, so niederschwellig wie möglich. Und es braucht einen Fokus auf das Thema Gesundheitskompetenz sowie digitale Kompetenz. Wir müssen digitale Kompetenz auch für Ältere gemeindenah anbieten. Ideal wäre es, einen Teil der Gemeindemittel zu binden und in Form von Angeboten für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Und ja, Daten erfassen im stationären oder auch niedergelassenen Bereich ist total wichtig. Seit nun über einem Jahrzehnt ist ELGA, die elektronische Gesundheitsakte, nach wie vor unvollständig. Dabei könnte das eine wertvolle Unterstützung für einen Arzt sein, wo er sich per Knopfdruck ein Bild über seinen Patienten machen kann – leider schaffen wir es in Österreich nicht, diese Daten einfach und zentral zugänglich zu machen. Da gibt es noch viel zu tun.

Kramer

Tatsächlich könnten wir auf Basis bestehender ELGA-Daten unsere Herzinfarktrisiko-Prognose auch bei niedergelassenen Medizinern einsetzen. Mit dem Vorteil, dass diese vollautomatisiert läuft. Das heißt, aus den aktuellen ELGA-Daten könnte man künftig ganz einfach das individuelle Herzinfarktrisiko herauslesen. Aber wie gesagt, das soll uns nicht daran hindern, alle anderen Themen in der Primärprävention auch umzusetzen. Damit kann man Gesundheitsrisiken hinauszögern und das Gesundheitssystem entlasten. Die Technologie kann uns aber helfen, Risiken früher zu begegnen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für jemanden, in fünf oder zehn Jahren einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden? So kann man die Person zielgerichtet ansprechen. Die Technologie ist überall einsetzbar. ELGA liefert aber nur die Infrastruktur, quasi die Autobahn – darauf fahren müssen andere.

Fuchsbichler

Eine Autobahn mit noch vielen Schlaglöchern, würde ich sagen. (lacht)

Kornhäusl

Ich kann selbst nur den Kopf schütteln, wenn ich – wie unlängst – lesen muss, dass plötzlich im System hunderttausende Grippeimpfungen fehlen, da sie digital verloren gegangen sind. Und kein Mensch weiß, wie das passiert ist. Das ist ja ein Wahnsinn – und darf einfach nicht passieren. Da brauchen wir dringend eine Professionalisierung.

Fuchsbichler

Wir Apotheken stehen derzeit vor der Herausforderung, das aus Datenschutzgründen abgeschaffte Fax zu ersetzen. Ein großes Problem im Alltag. Wir dürfen seit 1. Jänner keine Faxe mehr schicken, wenn diese gesundheitsbezogene Daten enthalten – eine Katastrophe. Denn viele Ärzte können ersatzweise kein Email schicken, weil diese nur verschlüsselt versenden dürften, aber die dafür notwendigen Datenleitungen fehlen.

Kornhäusl Da wurde etwas übers Knie gebrochen. Man sagt ja nicht umsonst: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Die Übergangsfrist war in diesem Fall zu kurz.

Sprenger Ich komme zurück zur Prävention. Wenn wir uns die Frage stellen: Was macht Lebensqualität im Alter aus, dann kommen wir rasch zu folgendem Punkt: Das Wichtigste sind soziale Netzwerke. Und das Gegen-teil ist Einsamkeit. Was kann man daher machen, damit möglichst viele Menschen im Alter nicht einsam sind? Die Netzwerke werden ja nicht mehr, sondern eher weniger im Alter. Wenn man jemanden wieder integriert, auch einen älteren Menschen, dann hat das positive Gesundheitseffekte, sowohl in Bezug auf das Wohlfühlen, die Lebensqualität, die Psyche, aber auch auf physiologische Parameter. Da könnte man sicher viel auf kommunaler Ebene machen.

Wlattnig

Daher müssen wir ganz früh bei den jetzt 60-Jährigen ansetzen und Geld in die Hand nehmen. Wie gesagt: Wohnortnahe Unterstützung ist das Gebot der Stunde. Ich muss die Menschen nachgehend aufsuchen und schauen, wie leben sie in ihrem Umfeld, was könnten sie in Zukunft brauchen, wo brauchen sie Unterstützung? Wir von der Patientenanwaltschaft treffen in Pflegeheimen nach wie vor auf Menschen, bei denen der Pflegebedarf gar nicht so hoch ist, die aber die teuerste Versorgungsstufe in Anspruch nehmen müssen, weil sie in einem Dorf leben, wo es kein Geschäft mehr gibt, keinen Hausarzt etc. Würde man hier rechtzeitig den Bedarf erkennen und Maßnahmen bereitstellen – beispielsweise Taxis, die mit den Leuten einkaufen fahren – dann könnte man viel abfangen. Auf diese Weise könnten wir uns viel sparen.

Kornhäusl

Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Unser Grundsatz ist ja ganz klar: Mobil vor teilstationär vor stationär. Diesen Weg gehen wir konsequent weiter. Oder schauen wir nach Skandinavien oder Japan: Dort versucht man, ältere Menschen viel mehr in den Alltag zu integrieren, gerade auch in Arbeitsprozesse – und wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist. Auch das wirkt präventiv. Von solchen Beispielen können wir lernen.

Fuchsbichler

Arbeiten im Alter muss man aber auch möglich machen. Denn meine Erfahrung ist, dass das rechtlich gar nicht so einfach ist, eine ältere Person (wieder) zu beschäftigen – und sei es nur für ein paar Stunden am Tag. Ich würde mir wünschen, dass man den Zugang erleichtert. Wir brauchen die Fachkräfte, diese Weisheit der Älteren, das ist ja enormes Wissen, das verloren geht, wenn wir die Leute so früh in die berufliche Untätigkeit schicken.

Sprenger

Entscheidend für viele Menschen ist, was in ihrer unmittelbaren Umgebung passiert. Es gibt Gemeinden, die sozial sehr gut funktionieren – mit einem lebendigen Vereinsleben, gemeinsamen Festen und einer guten Gemeinschaft. Und dann haben wir Gemeinden, die sozial tot sind – reine Schlafgemeinden. Wenn jetzt viel von Renaturierung gesprochen wurde, müssten wir eigentlich auch von Resozialisierung reden. In so einer Gemeinde alt zu werden, ist natürlich etwas ganz anderes als in einer Gemeinde, die sozial gut funktioniert. Klar ist: Eine funktionierende Gemeinde lebt immer vom Engagement von Personen.

Kornhäusl

Danke für das Stichwort! Das Ehrenamt ist besonders wichtig, wenn ich an den Sport denke. Wir haben in der Steiermark knapp 2.600 Sportvereine in 286 Gemeinden. In diesen Vereinen werden über 11 Millionen Stunden an Ehrenamts- und Freiwilligenarbeit geleistet und wenn man das bezahlen müsste, dann hätte das einen Gegen-wert von knapp 250 Millionen Euro. Nur zum Vergleich: Das Sportbudget des Landes Steiermark beträgt 12 Millionen Euro. Man kann also nur ganz laut Danke sagen!

Fuchsbichler

Leider werden die Leute, die ehrenamtlich tätig werden, oft mit Bürokratismus überschüttet. Die Organisation einer Veranstaltung sollte nicht zur Doktorarbeit werden. Ich komme selber aus einer sehr kleinen Gemeinde, da wird das Ehrenamt teilweise schon schwierig, wenn man an die bürokratischen Hürden denkt.

Kramer

Ein wirksamer Schutz gegen soziale Isolation ist Mobilität. Daher ist auch Sturzvermeidung so ein wichtiges Thema. Wenn ich zielgerichtet Personen anspreche und damit Stürze verhindere, bringt das enorm viel – denn die Komplikationen nach einem Sturz im Alter können katastrophal sein. Bis hin eben zur sozialen Isolierung. Darüber hinaus gibt es viele Ideen, damit sich Menschen nicht alleine fühlen – etwa automatisierte Chatbots, die man anrufen kann, um mit ihnen zu kommunizieren. Man kann aber diskutieren, wie sinnvoll und ethisch vertretbar das ist – und ob man die Menschen damit nicht noch mehr sozial isoliert. Das muss man genau abwägen, ob die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit überwiegen.

Was bringen eigentlich Fitness- bzw. Lifestyle-Apps?

Kramer

Es gibt eine Flut an Lifestyle-Apps wie Gesundheitstracker bzw. Fitness-Tracker – in unterschiedlicher Qualität bzw. mit unterschiedlichem Nutzen. Grundsätzlich leisten diese sicher einen Beitrag dazu, sich selbst zu mehr Aktivität zu motivieren. Es gibt ein irrsinniges Angebot, das aber vorwiegend von Menschen angenommen wird, die ohnehin gesundheitsbewusst leben.

Wlattnig

Viele Lifestyle-Themen unterliegen Moden und diese kommen und gehen – die Frage ist, ob das immer alles so nachhaltig präventiv wirkt. Die Trends ändern sich immer schneller, auch die entsprechenden Lifestyle-Apps. Das Hauptproblem bleibt für mich, wie vorhin angesprochen: Viele Menschen können Gesundheitsinformationen gar nicht richtig einordnen und erkennen nicht, was wirklich nachhaltig präventiv und gesundheitsfördernd wirkt.

Kornhäusl Das Leben lehrt, dass die Medaille immer zwei Seiten hat – auch in diesem Fall. Nehmen wir ein konkretes Lifestyle-Beispiel: E-Bikes. Ein klassischer Fall von Freud und Leid. E-Bikes sind Freud des Internisten, weil plötzlich Menschen Bewegung machen, die man nicht mehr auf ein Fahrrad gebracht hätte. Und Leid des Unfallchirurgen, weil Menschen mit 30 km/h und mehr durch die Gegend düsen und dabei eben auch zu Sturz kommen. Je nach Betrachtung neigen sich die Waagschalen in diese oder die andere Richtung.

Ihr abschließender Wunsch, Herr Landesrat?

Kornhäusl

Ich fordere von der nächsten Bundesregierung einen Masterplan Gesundheit Österreich. Dieser Plan muss die Dimension eines Österreich-Konvents haben. Da müssen alle an den Tisch: Bund, Länder, Kommunen, die Berufsvertretungen, Sozialversicherungen, Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Bereichen. Im Unterschied zum Österreich-Konvent dürfen die Dinge aber nicht in der Schublade verschwinden. Wir packen das sonst nicht. Wir haben so viele gute Ideen in der Steiermark und versuchen, sie händeringend umzusetzen. Auch anderen Bundesländern geht es so. Nur sind uns in diesem Kompetenzwirrwarr und dem Finanzierungsdschungel in Österreich vielfach die Hände gebunden Wir müssen das System rasch reformieren. Und noch eine Bitte aus der Tiefe meiner ärztlichen Seele: Gesundheitspolitik eignet sich nicht als politischer Spielball. Man kann inhaltlich alles diskutieren, in der Tiefe auch anderer Meinung sein, aber Gesundheitspolitik ist keine Spielwiese für Schnellschüsse.

Illustration: iStock, Fotos Oliver Wolf, Protokoll: Wolfgang Schober