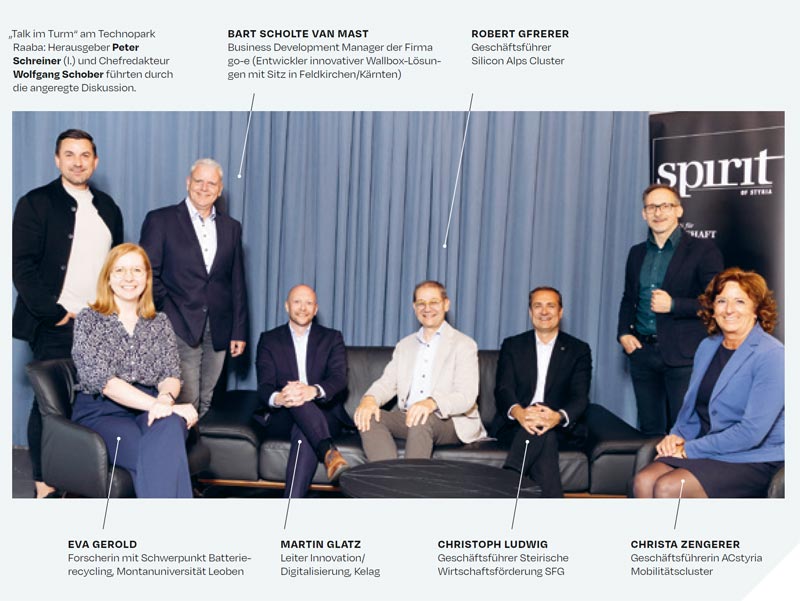

Die Steiermark setzt auf Batterietechnologien als neues Stärkefeld des Wirtschaftsstandorts. Wo liegen die Chancen und Herausforderungen beim Aufb au dieser Hightech-Branche? Wie wichtig ist dabei die Vernetzung zwischen heimischen Clustern und einzelnen Playern in Wirtschaft und Wissenschaft ? Und warum braucht es dafür die Mikroelektronik als wesentlichen Enabler? Expert:innen, Unternehmensvertreter und Cluster-Verantwortliche diskutierten dazu am Roundtable von „SPIRIT of Styria“.

Die steirische Wirtschaftsförderung macht Batterietechnologien zum neuen Schwerpunktthema für den Standort Steiermark. Wie groß ist das Potenzial?

Ludwig

Am Beginn stand ein strategischer Prozess. Wir haben uns mehrere Themen angeschaut und schon bald gesehen, dass es im Bereich Batterietechnologien in der Steiermark bereits einen Nukleus gibt, auf den man aufbauen kann. Die Wachstumsmöglichkeiten in diesem Bereich sind enorm. Laut Marktprognosen wird sich die globale Nachfrage bis zum Jahr 2030 mehr als verdreifachen – das entspricht einem jährlichen Wachstum von gut 25 Prozent. Auch hierzulande wächst die Branche bereits. So gab es im Vorjahr – vor Beginn unserer Aktivitäten – in der Steiermark 63 Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich mit dem Thema beschäftigten. Seither ist die Anzahl auf 68 Organisationen gestiegen. Auf Sicht sehen wir ein Potenzial von über 100 Firmen und Forschungseinrichtungen. Eine Riesenchance für Akteure ent lang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Startup bis zum Großbetrieb.

Entsteht hier ein neues steirisches Stärkefeld?

Ludwig

Absolut. Es ist ein Stärkefeld, das sich gerade als Querschnittsmaterie über mehrere Cluster hinweg etabliert – vom Mobilitätscluster ACsytria über den Silicon Alps Cluster mit dem Kernthema Mikroelektronik bis zum Green Tech Cluster. Daher setzen wir als SFG eine Reihe von Aktivitäten, um dieses Zukunftsfeld in einem Standortentwicklungsprozess systematisch zu begleiten und die notwendigen Entwicklungen voranzutreiben.

Warum ist gerade die Kombination Batterie plus Mikroelektronik so spannend?

Gfrerer

Die beste Batterie ist eine intelligente Batterie. Für eine leistungsfähige und effiziente Batterie braucht es Batteriemanagementsysteme, Steuerung und Sensorik. Im Kern geht es darum, die Batterie so smart wie möglich zu managen, ob im Betrieb, beim Laden oder Entladen. Das Thema ist für unseren Cluster gewissermaßen aufgelegt. Die Bundesländer Steiermark und Kärnten sind als Standort gerade im Bereich Hochleistungselektronik extrem gut aufgestellt und international führend. Power Electronics, also Leistungselektronik, ist auch eine von vier Areas of Excellence bei uns im Cluster. Zudem spielen auch die anderen drei Schwerpunktthemen in den Batteriebereich hinein – smarte Sensorsysteme, Konnektivität und Cybersecurity. Dazu kommt die Stärke des Standorts im Bereich Mobilität. Wir haben uns daher mit dem ACstyria an einen Tisch gesetzt und eine Art Reality-Check zum Thema Batterien gemacht. Daraus entstand eine spannende Cross-Cluster-Initiative. In der E-Mobilität beträgt der Wertschöpfungsanteil unserer Branche bereits 35% und wir gehen davon aus, dass dieser in den nächsten Jahren auf rund 65% ansteigen wird – nicht nur im Bereich Batterien, sondern die gesamte Elektronik in einem E-Auto betreffend.

Zengerer

Cross-Cluster Projekte sind jedes Mal für alle Beteiligten eine Win-win-Situation – denn wir können den Standort nur stärken, wenn wir branchenübergreifend und damit auch clusterübergreifend denken und handeln. Es ist nun bereits fast zwei Jahre her, dass wir uns gemeinsam mit dem Silicon Alps Cluster auf Gesellschafterebene zusammengetan haben, um zu eruieren, wo die größten Cross-Cluster-Potenziale liegen – und da haben sich Batterietechnologien rasch als ein erstes wichtiges Zukunftsthema herauskristallisiert. Aber auch in anderen Themen arbeiten wir eng mit steirischen Clustern zusammen – etwa mit dem Holzcluster oder dem Humantechnologie-Cluster.

Gfrerer

Das Thema ist natürlich anspruchsvoll. Die Herausforderung in der Elektromobilität ist es, höchste Stromleistungen über kleinste Chips an das Endsystem zu bringen, ohne dabei zu überhitzen. Die Teile sollen winzig, leicht und robust sein. Dabei gelingen immer wieder spektakuläre Erfolge. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt von Partnern aus unserem Netzwerk mit den Silicon Austria Labs wurde weltweit der erste Hochleistungs-Dual-Charger entwickelt – ein System, mit dem man bei sehr hohen Leistungen laden und entladen kann und das gleichzeitig extrem klein dimensioniert ist. Dafür braucht es die richtigen Partner aus Forschung und Industrie im Netzwerk – und diese haben wir zum Glück. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir weltweit führende Halbleiterproduzenten wie Infineon oder Open Foundries wie etwa ams OSRAM im Cluster haben. Unlängst gelang in der Region die Entwicklung der weltweit ersten 300-mm-Galliumnitrid-Wafer-Technologie für die Leistungselektronik – ein Meilenstein, der für die künftige Wertschöpfung in der Region enorm wichtig ist.

Welche Chancen sieht der ACstyria in diesem Bereich?

Zengerer

Batterien werden aus unserer Sicht eine der Schlüsseltechnologien in der Transformation der Mobilität sein. Daher sehen auch wir als Cluster große Chancen in diesem Bereich. Wir wissen, dass die für die Zellfertigung notwendigen Rohstoffe bei uns in Europa nicht im Überfluss vorhanden sind und die Zellfertigung bislang vor allem im asiatischen Bereich angesiedelt ist, aber es gibt rund um das Thema Batterie unzählige Bereiche, in denen wir in der Steiermark sehr gut aufgestellt sind und teilweise zu den Weltbesten gehören – Stichwort Batteriemanagementsysteme, Batteriesicherheit. Zusätzlich erfordert die Transformation zur Elektromobilität neue Kompetenzen im Bereich Software, Datenanalyse, Testverfahren und Systemintegration. Viele unserer Netzwerkpartner – insbesondere KMU – entwickeln hier innovative Lösungen, vom Battery Health Monitoring bis hin zu Smart Charging-Plattformen. Im Netzwerk des ACstyria beschäftigen sich bereits eine Reihe von Unternehmen mit Batterietechnologien – von Leitbetrieben wie AVL List oder Infineon bis zu Start-ups wie das Green Testing Lab oder ProtecLiB. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Universitäten und Forschungseinrichtungen, die Batterietechnologien entlang der gesamten Supply Chain permanent weiterentwickeln, allen voran die TU Graz und die Montanuni Leoben

Das Unternehmen go-e schaffte es mit innovativen Wallbox-Lösungen zum Marktführer in Deutschland. Welchen Beitrag kann go-e zur Weiterentwicklung der E-Mobilität leisten?

Scholte v. M.

Bei go-e sind wir Spezialisten für Ladestationen bzw. Wallboxen für zuhause. Das wird auch weiterhin ein wichtiger Markt bleiben, vor allem für jene, die eine PVAnlage zuhause haben – aber wir denken bereits weiter. Wir müssen so viele Autos wie möglich mit erneuerbarem Strom laden und nicht mit Strom aus Kohlekraftwerken. Dafür ist es notwendig, die Fahrzeuge dann zu laden, wenn erneuerbare Energie verfügbar ist. Denn wenn die PV-Anlage zuhause tagsüber Strom produziert, während das Auto in der Arbeit steht, ist das nicht effizient. Zudem gibt es viele Menschen, die gar nicht die Möglichkeiten haben, sich Photovoltaik aufs Dach zu setzen, weil 80% der Bevölkerung in Mehrparteienhäusern wohnt. Ein riesiger Zukunftsmarkt, für den es noch keine Lösung gibt. Daher schauen wir bei go-e weit voraus, auf die E-Mobilität im Jahr 2040 oder 2050, wenn die Mehrheit von uns mit einem E-Auto unterwegs sein wird. Die Technologien dafür gibt es noch nicht, aber genau an solchen Lösungen arbeiten wir – und zwar im Netzwerk bzw. im Verbund mit anderen. Denn ein einzelner Tüftler zuhause in der Garage kann heute nichts mehr ausrichten. Große Innovationen sind nur noch über Kooperationen zu schaffen.

Wie wichtig sind Batterien für das Gelingen der Energiewende?

Glatz

In der Kelag sind wir davon überzeugt, dass Batterien künftig eine sehr wichtige Rolle spielen werden. Die Energiewende ist längst im Fluss, und wir als Gesellschaft verabschieden uns immer mehr von der fossilen Energieerzeugung und ersetzen diese durch Photovoltaik, Windkraft und Wasserkraft. Dabei verlieren wir aber zunehmend steuerbare Erzeugungseinheiten im System, weil Energie aus Wind und Sonne nur dann ins Netz fließt, wenn die Umwelteinflüsse passen. Die entscheidende Frage ist also, wie wir den Überschuss aus der Zeit, in der die Sonne scheint bzw. der Wind weht, in jene Zeiten verschieben können, in der keine Erzeugung stattfindet. Für den kurzfristigen Ausgleich – etwa um Energie von Mittag in die Abendzeiten zu verschieben – können Batterien eine große Rolle spielen. Batterien können auch die Stromnetze entlasten. Für Menschen mit einer Photovoltaikanlage bieten Batteriespeicher die Möglichkeit, die Energie zu puffern. Das kann zu einer Entlastung des Energiesystems führen und in weiterer Folge die Netzkosten reduzieren. Dazu werden künftig auch die Batterien von E-Autos beitragen – Stichwort bidirektionales Laden. Aber auch für Groß-PV-Anlagen und große Windkraftwerke bieten Batteriespeicher die Möglichkeit, Energie in erzeugungsschwache Zeiten zu transferieren.

Wann sind wir reif für bidirektionales Laden?

Glatz

Hier gibt es noch einige technologische und regulatorische Hürden. Die Entwicklungen sind aber schon weit fortgeschritten. In Frankreich gibt es bereits Angebote rund um den neuen Renault R5. Dort werden den Kunden bestimmte Incentives angeboten, etwa eine gewisse Menge an Gratis-Kilometern, wenn sie die Batterie ihres Autos als Flexibilität zur Verfügung stellen. Eine Win-win-Geschichte – der Energielieferant im Hintergrund nützt die Flexibilität der Batterie und der E-Auto-Besitzer bekommt dafür einen Bonus.

Scholte v. M.

Für die Bidirektionalität gibt es tatsächlich noch einige Showstopper. So fehlt die notwendige Steuerungstechnik dahinter. Auch die Frage der Verrechnung ist noch ungeklärt. Wann bekommt man etwas bezahlt und wann muss man bezahlen? Bislang sind auch nur wenige Autos bidirektional ausgestattet. Zudem braucht es eine komplexe Infrastruktur im Hintergrund. Dennoch ist Bidirektionalität ein wichtiges Zukunftsthema. E-Autos verfügen über Batterien mit bis zu 100 Kilowattstunden Energie und irgendwann werden wir 10 oder 20 Millionen E-Autos haben, die am Netz hängen. Inwieweit Menschen bereit sein werden, dabei mitzumachen, wird sehr von den Incentives abhängen.

Zengerer

Bidirektionales Laden ist sicher eine hochrelevante Zukunftstechnologie. Auch für unsere Unternehmen entstehen hier völlig neue Geschäftsmodelle wie Vehicle-to-Home (V2H), die Nutzung des Fahrzeugs als Zwischenspeicher im Eigenheim, oder Vehicle-to-Building (V2B), die Optimierung industrieller Lastflüsse. Unternehmen in der Steiermark beschäftigen sich bereits intensiv mit diesen Ansätzen – etwa im Bereich intelligenter Ladelösungen oder blockchainbasierter Abrechnung. Insgesamt wird die Elektromobilität sicher einen großen Teil der zukünftigen Mobilität ausmachen, wenngleich ich daran glaube, dass unterschiedliche Antriebsformen – je nach Anwendungsbereich und Mobilitätsbedürfnis – ihre Berechtigung haben. Ich bin eine Verfechterin der Technologieoffenheit. Ich bin sicher, wir werden eine Vielfalt erleben. E-Mobilität und damit Batterietechnologien werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Dafür müssen wir aber auch die entsprechende Energie aus erneuerbaren Quellen verfügbar haben. In diesem Bereich gibt es noch einige Herausforderungen.

Frau Gerold, Sie forschen seit Jahren an neuen Batterie-Recyclingverfahren. Wie einfach oder wie schwierig ist es, die Wertstoffe am Ende wieder herauszuholen

Gerold

Tatsächlich ist es so, dass wir eine Batterie als Rohstofflager betrachten – Stichwort Urban Mining. Für Europa ist das ganz entscheidend, weil wir bekanntlich nur geringe Mengen an primären Rohstoffen abbauen. In einer Batterie gibt es diese Rohstoffe in extrem hoher Konzentration – allen voran Nickel, Kobalt, Lithium oder Mangan. Ich arbeite seit 2017 im Bereich Batterierecycling. Seither hat sich enorm viel getan. Das Thema wird immer komplexer, da wir mittlerweile unterschiedliche Batterietypen und laufend Weiterentwicklungen haben. So ist der Anteil der Lithium-Eisenphosphat-Batterien in den vergangenen Jahren massiv gestiegen – wir rechnen künftig mit einer Marktdurchdringung von bis zu 50 Prozent. Diese ist im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Batterien günstiger in der Produktion, aber auch schwieriger im Recycling, da geringere Wertstoffanteile enthalten sind und damit die Wirtschaftlichkeit des Recyclings schiwerig ist. In Lithium-Ionen-Batterien, wie NMC-Akkus mit Nickel, Mangan und Kobalt, sind hochpreisige Metalle enthalten – damit rechnet sich auch das Recycling. Aber natürlich brauchen wir Lösungen für das Recycling aller Batterien.

Wie wichtig ist der Blick in die Zukunft?

Gerold

Wir schauen möglichst weit nach vorne und versuchen, Entwicklungen zu antizipieren. Als Recycler stehen wir am Ende der Wertschöpfungskette, müssen uns aber schon heute damit beschäftigen, was wir in fünf oder zehn Jahren in einer Batterie vorfinden werden. Konkret forschen wir bereits am Recycling neuartiger Natrium-Ionen-Batterien sowie auch von Feststoffbatterien. In diesem haben wir es mit sulfidischen Rohstoffen und Oxiden zu tun, aber auch mit kritischen Elementen wie Zirkonium, Titan oder Lantan, die das Batterierecycling zusätzlich komplex machen. Uns geht es immer auch darum, nachhaltige Recycling-Prozesse zu designen. Denn die Batterie soll ja die Mobilitätswende und damit die Energiewende vorantreiben. Und wenn das Recycling einen riesigen CO2-Fußabdruck mit sich bringt, wäre das kontraproduktiv. Wir arbeiten klassisch im hydrometallurgischen Bereich, aber wir schauen auch über den Tellerrand hinaus und beschäftigen uns auch mit biohydrometallurgischen Verfahren. Das heißt, wir arbeiten mit Bakterien und Pilzen, die uns helfen, die Batterien zu recyceln, indem sie die Metalle verstoffwechseln und als Lösung ausscheiden.

Sehen Sie sich eher in der Grundlagenforschung oder in der Anwendung?

Gerold

Grundsätzlich sind wir sehr stark anwendungsorientiert tätig. Wir forschen intensiv gemeinsam mit Industriepartnern an konkreten Problemen. Das ist auch etwas, was uns sehr stark von asiatischen Einrichtungen unterscheidet. So haben wir uns von Anfang an in unserer Forschung darauf fokussiert, immer reale Schwarzmasse aus aufbereiteten Batterien zu verwenden, also ein wirkliches End of life-Produkt. Unsere Industriepartner sind große metallurgische oder chemische Industriebetriebe. Im Europa gehört die Montanuni Leoben sicherlich zu den Top-Universitäten in diesem Bereich.

Scholte v. M.

Die gängige Batterietechnologie hat bekanntlich viele Nachteile. Daher würde ich es gerne sehen, wenn Forschungseinrichtungen die Batterietechnologie einmal von hinten aufrollen: Welche Wertstoffe gehören in eine Batterie, um diese gut recycelbar zu machen? Wie sieht der Baukasten für die ideale Batterie aus? Europa steht heute bei den Wertstoffen für Batterien komplett im Abseits. Das würde sich ändern, wenn wir nur noch umweltfreundliche Batterietechnologien verwenden, die zwar kein High-Performance-Car mit tausend Kilometer Reichweite betreiben können, aber für die allermeisten Mobilitätsbedürfnisse ausreichend wären.

Gerold

Das ist genau das Problem. Die Batteriehersteller fragen uns leider ganz selten, was wir gerne in unserer „Wunsch-Batterie“ drinnen hätten. Die Industrie produziert und wir als Recycler sind die, die hinten nachlaufen. Das ist die Realität – leider. Umso wichtiger ist es, dass wir am Puls der Zeit bleiben und uns frühzeitig mit neuesten Trends auseinandersetzen. Denn wenn die Batterie auf den Markt kommt, müssen wir schon genau wissen, wie wir damit umgehen.

Wie kann das Land Steiermark das neue Stärkefeld aktiv fördern?

Ludwig

Wir setzen Initiativen auf allen Ebenen – und unterstützen Firmen, die investieren genauso wie F&E-Projekte oder Start-ups. Schließlich gibt es ja nur noch zwei große Batteriezellen-Produzenten in Europa. Eine davon, die Varta AG, hat ihr Headquarter für Forschung und Entwicklung in Graz, ein Spin-off der TU Graz. Daran sieht man, wie stark unsere Universitäten in diesem Bereich sind. Die SFG unterstützt in allen Lebenslagen und über die gesamte Wertschöpfungskette, vom Maschinen- und Anlagenbauer bis zum Thema Battery Management Systems inklusive Leistungselektronik und Sensorik. Auch Battery Testing ist ein wichtiger Bereich, mit dem sich etwa die AVL beschäftigt. Ganz wichtig auch – wie gerade besprochen – das Batterie-Recycling. Zudem haben wir ein neues Kompetenzzentrum am Start, das K1-Zentrum „Battery4Life“. Insgesamt geht es bei diesem Thema auch um die Resilienz Europas in unsicheren Zeiten. Schlüsseltechnologien wie Batterien sollten nicht nur aus Amerika oder China kommen, besser wir setzen auf eigene Entwicklung und Produktion.

Gfrerer Auch der Silicon Alps Cluster nimmt hier die klassische Rolle eines Clusters als Netzwerker und Brückenbauer ein. Ein spannendes, aktuelles Beispiel dafür ist das große Forschungsprojekt „Shared Charging“ – ein Teil des Projektkonsortiums sitzt hier am Tisch. Zwei Partner sind mit einer spannenden Idee auf uns zugekommen und wir haben im Netzwerk weitere Partner sondiert bzw. dann ins Boot geholt. Denn Bart Scholte hat es ja angesprochen: In Zukunft geht nichts mehr im Alleingang. Es entsteht enormer Mehrwert durch Kooperationen. Darüber hinaus haben wir als Cluster die Aufgabe, das Trendscouting für Unternehmen zu machen. So schauen wir uns mithilfe von KI global an, was im Themenbereich Batterien gerade so passiert. Und welche Chancen für unsere Player daraus ableitbar sind. Vor allem KMU haben nicht die Ressourcen für internationale Trendanalysen.

„Shared Charging“ ist ein großes FFG-Forschungsprojekt eines Konsortiums unter der Leitung von go-e. Wie kann es die E-Mobilität voranbringen?

Scholte v. M.

Ein entscheidendes Problem der E-Mobility besteht darin, dass es noch keine skalierbare Ladeinfrastruktur gibt. Denn, wie gesagt, mit einer Wallbox erreicht man nur etwa 15 bis 20 % der Konsumenten, da viele Menschen in der Stadt gar keine Möglichkeit haben, ihr Auto zu laden. Daher braucht es komplett andere Lösungsansätze. Bei Shared Charging haben wir uns das Ziel gesetzt, Elektromobilität offen für alle zu machen und eine Lösung für eine hochskalierte E-Mobilität zu finden – für den Tag, an dem 80 oder 90% der Pkw E-Autos sind. Wir müssen die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten sicherstellen und Fragen wie die Steuerung von Energieflüssen klären. Um das zu lösen, haben wir uns mit dem Silicon Alps Cluster, mit Halbleiterfirmen, Forschungseinrichtungen und der Kelag zusammengetan. Ein Riesenprojekt, das sich über vier Jahre erstreckt.

Wie könnte so ein System künftig aussehen?

Scholte v. M.

Plakativ gesagt: Jeder Parkplatz ein Stecker. In diese Richtung wird es gehen. Wir forschen an der technischen Machbarkeit und Effizienz solcher Systeme, aber auch am Management von Energieflüssen und Abrechnungen – das ist alles in diesem hochkomplexen Projekt verpackt. Grundsätzlich forcieren wir das Semi-Public Charging bzw. halb öffentliches Laden – die Grundidee: Der Arbeitgeber ist künftig der ideale Ladeort. Denn die Menschen fahren im Schnitt zwischen Parken und Parken nur etwa 20 Kilometer. Die dafür nötige Strommenge kann man in 20 Minuten laden und für den Rest der acht Stunden, wo das Auto nur rumsteht, könnte ein Energieversorger wie die Kelag die Batterie nutzen, um das Netz zu balancieren. Aber dafür müssen wir die Elektromobilität anders denken und unser Mobilitätsverhalten anpassen – E-Mobility kann die Verbrenner-Mentalität nicht eins zu eins ersetzen.

Glatz

Im Zuge des Projekts wollen wir an einem Standort der Kelag einen Demonstrator errichten – mit einer großen PV-Anlage und einem Batteriespeicher, in dem man die Energie entsprechend puffern kann. Wir schaffen damit ein System, in dem die Energieflüsse zwischen Erzeugung, Pufferspeicher und den Batterien der E-Autos optimiert werden – mit dem Ziel, die Autos möglichst kostengünstig laden zu können. Wir müssen lernen, die Flexibilitäten zu nutzen, wenn viele Autos in so einem System angesteckt sind, und das alles zu managen bzw. im Hintergrund zu vermarkten, damit der Kunde am Ende einen möglichst günstigen Preis fürs Laden bezahlt. Ich bin sicher, der Preisanreiz wird dann auch eine Verhaltensänderung bei den Autofahrern bewirken. Grundlage für all diese Pläne ist aber, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien mit der E-Mobilität mitwachsen muss. Das ist ganz entscheidend – und gut für Umwelt und Klima, aber auch für den Wirtschaftsstandort, unsere Unabhängigkeit und die Versorgungssicherheit. Daher wird die Kelag in den nächsten zehn Jahren rund 3,8 Milliarden in den Umbau des Energiesystems investieren.

Welche Auswirkungen werden Anwendungen dieser Art auf das Batterie-Recycling haben? Wird der Recyclingbedarf steigen?

Gerold

Auf jeden Fall. Es wird uns nicht langweilig werden. Vor allem auch, weil Speicherbatterien und Batterien für die E-Mobilität im Recycling zwei ganz unterschiedliche End-of-Life-Ströme darstellen. Und wir müssen für beides Lösungen finden. Wir werden vor allem im Speicherbereich, bei Heimspeichern und größeren Industriespeichern, eher Lithium-Eisenphosphat-Batterien sehen und weniger Nickel-Kobalt-Mangan basierte Batterien. Diese braucht man in der Elektromobilität. Die Recyclingquoten der EU für Lithium sind sehr ambitioniert. Daher müssen wir uns rechtzeitig überlegen, wie wir sicherstellen, dass die Prozesse einerseits gut funktionieren und trotzdem kosteneffizient bleiben.

Ihr „Wunsch ans Christkind“ – was wünschen Sie sich?

Ludwig

Entscheidend für die Branche ist das Thema internationale Sichtbarkeit und Vernetzung. Daher haben wir uns um die Austragung der „Battery Innovation Days“, des europäischen Lead Events im Bereich Batterietechnologien, bemüht und freuen uns sehr, dass wir uns in diesem Battle gegen Standorte wie Stockholm durchsetzen konnten. Daher findet das Leuchtturm-Event der Branche heuer am 2. und 3. Dezember 2025 im Messe Center Graz statt. Wir freuen uns auf ein Gipfeltreffen, zu dem 500 europäische Batterie-Expertinnen und Experten aus ganz Europa nach Graz kommen werden. Mein Wunsch ist, dass alle steirischen Player diese Chance nutzen, um sich der Welt zu präsentieren.

Gfrerer

Projekte wie „Shared Charging“ belegen, dass wir mit unseren führenden Technologien am Standort in der Lage sind, die Zukunft von Mobilität und Energie mitzugestalten. Ich würde mir zehn solcher Projekte wünschen. Gleichzeitig wäre dies auch mein Wunsch an den Bund. Denn die gesamte Branche wartet darauf, dass die FFG endlich die Leitprojekte für 2025 ausschreibt – das hat sich leider verzögert. Wir brauchen bei Technologiethemen dringend eine Beschleunigung – denn die Welt schläft nicht, Stichwort „China-Speed“. Daher müssen wir auf nationaler und europäischer Ebene mehr Gas geben, damit unsere Firmen und Forschungspartner in der Lage sind, noch schlagkräftiger zu agieren.

Zengerer

Ich wünsche mir vor allem wettbewerbsfördernde Rahmenbedingungen, klare Vorgaben und den Abbau von bürokratischen Hürden. Das würde unsere Unternehmen enorm dabei unterstützen, um auch in Zukunft noch so innovativ zu sein wie in der Vergangenheit.

Scholte v. M.

Mein größter Wunsch wäre, dass wir die Energiewende auf die Reihe kriegen. Zudem können wir in unse rer Batterie-Supply Chain einige Dinge restarten und redesignen – nur dann können wir uns als Standort Europa durchsetzen. Denn bei bestehenden Technologien rund um Lithium würde ich sagen, ist der Zug für Europa abgefahren. Wir müssen auf ganz neue Batterietechnologien setzen, die erst irgendwo als Idee in einem Labor liegen, aber mit gezieltem Auf-wand hoffentlich bereits 2035 aus unseren Fabriken kommen. Daher sollte Europa als Ziel formulieren: In 10 Jahren bauen wir Batterien, in denen nur noch ganz bestimmte Werkstoffe drin sein dürfen. Nur so haben wir die Chance, die Klima- und Umweltherausforderungen zu schaffen und das Recycling-Thema in den Griff zu bekommen. Aber dafür braucht es viel Mut und eine viel höhere Geschwindigkeit.

Glatz

In aller Kürze: Ich wünsche mir einen überparteilichen Zusammenschluss für eine Befeuerung der Energiewende und eine hohe Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Damit sichern wir Wertschöpfung und Beschäftigung, aber auch Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit.

Gerold

Beim Batterierecycling geistern viele Mythen herum. Es heißt, Batterierecycling können wir sowieso nicht, oder Batterierecycling sei ausengineert. Weder das eine noch das andere ist wahr. Die Menschen müssen wissen, dass wir das sehr wohl können und auch umsetzen. All diese Prozesse müssen wir dann natürlich auch industrialisieren. Daher ist es wichtig, dass alle Player entlang der gesamten Batterie-Kette an einem Tisch sitzen – vom Anfang bis zum Ende des Produktlebenszyklus. Diese Kommunikation funktioniert bei uns in der Steiermark extrem gut. Ich würde mir wünschen, dass sie auch auf anderen Ebenen so gut funktioniert.

Fotos: Oliver Wolf, iStock